O LADO ESCURO DOS GÊNIOS: DUAS BIOGRAFIAS E SUAS CONTROVÉRSIAS

Duas biografias que estão no mercado podem colocar seriamente em xeque a imagem que temos de dois gênios, um da Literatura e outro do Cinema: Patricia Highsmith e Alfred Hitchcock. Ter lido as duas me fez refletir bastante sobre essa distância entre o artista e a pessoa privada, que é grandemente complicada pela permanente chegada, junto ao público, da obra antes do homem.

Embora estudos acadêmicos e levas e levas de livros sobre a distância entre o criador que se consagra e a criatura humana que ele é tenham já feito muito pela desmitificação dos processos de idolatria entre pessoas mais cultas e informadas, duvido que a massa do grande público não tenha ainda, quanto aos artistas que admira, uma certeza ingênua de que, tendo eles lhe dado alguma coisa preciosa em termos de sensibilidade, profundeza, beleza original, só possam ser, como pessoas, seres especiais, adoráveis, dos quais só possamos nos aproximar com reverência e uma expectativa descabelada de grandeza humana.

É um erro comum, mas, que fazer? A indústria cultural, com suas mitificações interesseiras, ergue esses monumentos dúbios que são os ídolos, e o público só se dá conta de que é preciso ter cautela, astúcia e uma boa dose de ceticismo quanto ao que é obrigado a engolir depois que se desilude bastante com o processo descarado de que ela faz uso.

Isso não se passa apenas no reino de “Caras”, das revistas populares, com seus Neymares e Luans nas capas. O público culto tem também suas fraquezas idólatras e, por vezes, é até menos honesto em reconhecê-las, visto que não quer se dar por achado e acredita que, no seu caso, as idolatrias se justificam. Mas cultuar é, de certo modo, sempre obscurecer deliberadamente o conhecimento através de uma paixão que se quer paixão e se recusa a um distanciamento q ue por vezes é uma medida sadia e muito mais justa com a memória daqueles que são cultuados. A distância entre os que visitam túmulos de Proust e Wilde na França e os que se debulham em lágrimas tocando estre

ue por vezes é uma medida sadia e muito mais justa com a memória daqueles que são cultuados. A distância entre os que visitam túmulos de Proust e Wilde na França e os que se debulham em lágrimas tocando estre

las na Calçada da Fama de Hollywood ou se pondo na fila para esperar, histérico, por um autógrafo de Paul McCartney ou, cruzes, Michel Teló, não é tão grande assim. É só por uma pretensão esnobe que ela se acentua.

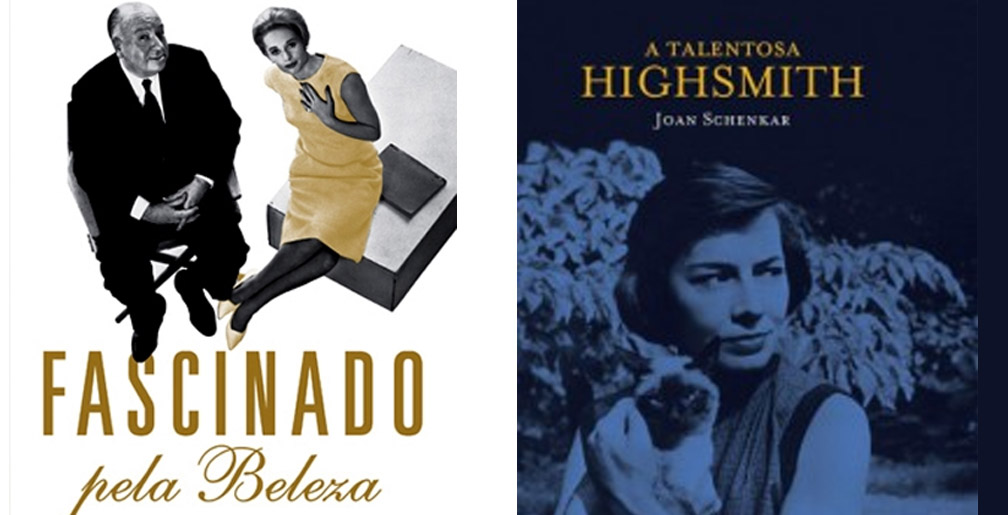

Os livros que li foram “A talentosa Highsmith” e “Fascinado pela beleza”. Os seus autores são Joan Schenkar e Donald Spoto. O primeiro é um volumaço, de quase 800 páginas, da editora Globo; o segundo é mais recuado, em termos de publicação, da editora Larousse, e mais compacto com 317 páginas. Os dois são absorventes, respeitáveis e tanto Schenkar quanto Spoto sustentam um ar de honestidade quanto aos seus documentos e pesquisas que não nos deixam duvidar da autenticidade de seus frutos. Mas colocam muitas questões (pertinentes a escrúpulos e ilusões) que é preciso também examinar.

VIAS ENTRE HIGHSMITH E HITCHCOCK

Uma curiosidade é que há vias de encontro entre Highsmith e Hitchcock além do H de seus sobrenomes. Highsmith escreveu um livro, “Strangers on a train” que se transformou no filme “Pacto sinistro”, um dos clássicos perversos de Hitchcock, muito elogiado pelos diálogos e pela atmosfera por ninguém menos que Pauline Kael. Isso a deixou bastante famosa. Como vi primeiro o filme e depois li o livr

o, diria que o livro sugere coisas que Hitchcock não aproveitou, mas que o filme está à altura, em atmosfera e perversão, do livro, principalmente pelo psicopata Bruno, vivido com talento e intensidade raros pelo ator Robert Walker, homem infeliz que perdeu a mulher, a estrela Jennifer Jones, para o todo-poderoso produtor hollywoodiano David O. Selznick e parece nunca ter se recuperado disso, morrendo por alcoolismo.

Mas o que as duas biografias trazem é muito, muito mais que isso. Comecemos pela de Highsmith, que, volumosa como é, documentada como é (ficamos sabendo de todas as mulheres com as quais ela teve caso e até com as que só flertou, como a atriz Judy Holiday), pode ser tremendamente destrutiva, para quem nutria ilusões ingênuas quanto à vida pessoal da escritora. Nascida no Texas, mas figura pouco aceita pela América puritana (a partir da própria mãe, Mary, com quem teve uma relação infernal, para dizer o mínimo, em termos de ódio e amor), Highsmith virou figura de culto na Europa, principalmente pelos seus livros da série Ripley, nunca suficientemente elogiados. Ela é uma espécie de Kafka do romance policial e de suspense, um caso dificilmente enquadrável nestas categorias, aliás, já que seus livros se movem num universo bem mais sofisticado e imprevisível que o dos livros policiais comuns. E quem só a conhece pela série Ripley está perdendo romances seus maravilhosamente bem escritos como “Essa doce obsessão”, “O grito da coruja” e outros tantos.

Já se sabia, pelo “gossip” que cerca a vida de todo autor e também pelos livros sintomáticos, que Highsmith só podia ser lésbica. Mas a biografia nos dá isso em doses cavalares: ela era desmedidamente lésbica, a pon to de ser conduzida automaticamente para o banheiro masculino nos restaurantes franceses, embora procurasse usar um batom para atenuar sua aparência. E seus amores foram marcados pela turbulência, visto que ela amou a mãe com ódio proporcional e procurou sempre, nas mulheres com as quais teve caso, a figura materna. É caso freudiano típico talvez, embora Highsmith tivesse uma perversidade peculiar, digna de estudos psiquiátricos mais detalhados – seu sadismo não era brinquedo. Ela, aliás, circulando sempre nos meios gays europeus e norte-americanos, acreditava que não há amor sem crueldade e dominação de um dos parceiros, naquele credo gélido e assustador de que o cineasta R.W Fassbinder, também homossexual, parecia ser adepto. Não se podia esperar que Highsmith fosse militante em defesa dos gays, talvez por isso – ela acharia muito piegas o processo de “normalização” que a militância em parte requer, preferindo a anarquia, a liberdade, a perversão a qualquer aceitação de casais gays delicados e “bonzinhos” pela classe média hipócrita. Nisso ela é incômoda, ou apenas realista, mostrando que essas figuras que rondam banheiros obsessivamente, desesperadamente, eram mais de sua preferência do que homos bem-comportados, satisfatórios para os admiradores de filmes como “Filadélfia”.

to de ser conduzida automaticamente para o banheiro masculino nos restaurantes franceses, embora procurasse usar um batom para atenuar sua aparência. E seus amores foram marcados pela turbulência, visto que ela amou a mãe com ódio proporcional e procurou sempre, nas mulheres com as quais teve caso, a figura materna. É caso freudiano típico talvez, embora Highsmith tivesse uma perversidade peculiar, digna de estudos psiquiátricos mais detalhados – seu sadismo não era brinquedo. Ela, aliás, circulando sempre nos meios gays europeus e norte-americanos, acreditava que não há amor sem crueldade e dominação de um dos parceiros, naquele credo gélido e assustador de que o cineasta R.W Fassbinder, também homossexual, parecia ser adepto. Não se podia esperar que Highsmith fosse militante em defesa dos gays, talvez por isso – ela acharia muito piegas o processo de “normalização” que a militância em parte requer, preferindo a anarquia, a liberdade, a perversão a qualquer aceitação de casais gays delicados e “bonzinhos” pela classe média hipócrita. Nisso ela é incômoda, ou apenas realista, mostrando que essas figuras que rondam banheiros obsessivamente, desesperadamente, eram mais de sua preferência do que homos bem-comportados, satisfatórios para os admiradores de filmes como “Filadélfia”.

Highsmith associava o amor ao crime automática e irresistivelmente. E culpava a mãe, de modo muito egoísta, pela sua anormalidade sexual. Daria bananas vastíssimas para o “politicamente correto”. Sua criação traz uma visão sem clemência da crueldade e da violência dos seres. E não é possível simpatizar com ela. Porque, se nos ativermos estritamente a essa biografia, ela não estava dando a mínima para ser simpática nem para leitores nem para jornalistas – era uma egoísta empedernida e sempre agiu como tal. Quando agradava a certas pessoas, tinha cálculos e conveniências bem comerciais em mente, e era muito sovina. Precisava, até por formação sulista, de certos admiradores como serviçais pouco mais que escravos. E não deixava de ter certa atração pelo nazismo. Sua maior criação literária, Ripley, sem dúvida é um monstro, ainda que charmoso e desmistificador.

Bem, o livro sobre Hitchcock, ao que me consta, é o único de Donald Spoto sobre Hitchcock a ter saído no Brasil. Ele tem outro sobre Hitchcock, muito mais famoso e mais volumoso, chamado “The dark side of genius”, que deu o que falar, fazendo até muitos fãs de Hitchcock protestarem por sua contundência na revelação da psicologia distorcida do Mestre do Suspense, de seu egocentrismo e sadismo. Mas o Brasil só pôde conhecer até agora este “Fascinado pela beleza”, mais compacto, em que Spoto se detém especificamente na relação doentia (não dá para encontrar outra palavra) com suas estrelas, às quais, sempre que possível (quando os maridos ou amantes não estavam por perto) tratou com crueldade e gozações infames. A pintura que emerge dessas relações é terrível, porque Hitchcock nos parece um caso infeliz de homem complexado pela obesidade que se vingava do fato de não ser atraente para suas estrelas com um tratamento sádico e uma dominação arbitrária que chegava às raias do mau-caratismo declarado. A coisa vinha de seus tempos do cinema mudo na Inglaterra, evoluiu na América e terminou com um caso horrendo, o de sua relação com a modelo Tippi Hedren, verdadeiramente torturada por ele em filmes como “Os pássaros” e “Marnie”. Ela nada podia fazer, estando sob contrato, e sendo começos dos anos 60, quando os problemas legais causados pelo “assédio sexual” inexistiam. Hitchcock tolheu sua carreira, quando ela se mostrou obstinadamente independente, já que a tinha sob contrato, impedindo-a de filmar com outros cineastas. É um episódio realmente escabroso, que faz a gente olhar para Hitchcock com olhos decididamente não condescendentes, depois de conhecê-lo. Suas aparições nos filmes nos fazem pensar, a partir dele, em prepotência e em infelicidade e complexo de inferioridade, mais que em algo simplesmente leve e cômico.

CRIAÇÃO COMO ESPELHO E PURGAÇÃO

Mas, entremos agora em outro terreno, o da objeção a esse gênero desmistificador de biografia. Em que exatamente os artistas que admiramos saem diminuídos para nós depois de devassas desse tipo? Highsmith e Hitchcock sempre tiveram admiradores inteligentes e lúcidos, que não esperavam, a partir de sua obra, que eles fossem “santinhos” ou magos de sua arte sem mácula humana alguma. Hitchcock, se bem que vaidoso, era um homem auto-irônico, em sua publicidade e nos comentários sobre seus filmes (tanto que, no livro famoso de entrevistas que Truffaut fez com ele, fica claro que tem um humor debochado que o Truffaut não percebe lá muito bem). Nunca se quis artista superior, ria dos críticos que ficavam revirando sua “metafísica” e, sempre que possível, falava da ânsia comercial de sua arte – o insucesso comercial abençoado pelo sucesso artístico não o agradava nem um pouco. Só se enganou com ele quem quis. Como gênio de entretenimento, foi impecável, e isso é mais que sabido. Mas se manteve discreto quanto à vida privada tudo que pôde. Para bom apreciador de seus filmes, não parecia senão neurótico e elegantemente sádico. Não, porém, na medida em que esse livro de Spoto o revela. Se há nisso oportunismo comercial de Spoto, digamos que é um oportunismo bastante útil: passamos a conhecer melhor o homem que Hitchcock foi. E sabemos, compreendemos que sua criação foi espelho e purgação, e sua grandeza de cineasta foi assegurada por ela. Quanto ao ser humano, que mais poderíamos esperar? Acaba-se ficando até mesmo com pena de sua neurose exacerbada, com pena de sua infelicidade, de sua solidão, de sua megalomania que, no fim da vida, ficou ainda mais patética, com todos os amigos se afastando dele.

Cita-se sempre, nesses casos de abismo entre vida e obra, a história de Wagner, anti-semita, oportunista, mau-caráter, utilitarista e descarado na manipulação de amigos e admiradores, e, ainda por cima, trilha sonora do Holocausto, com a predileção que os nazistas tinham por ele. No entanto, ouça-se o prelúdio de amor de “Tristão e Isolda” um pouco e, pronto, as objeções morais ficam estraçalhadas pelas ondas avassaladoras de beleza. Esse problema da grandeza estética, por trás da qual reina abjeção humana, nunca foi resolvido nem esclarecido a contento.

Um problema parece residir na ideia kitsch, cultivada por admiradores medianos ou ignorantes, de que a arte sempre é produzida por pessoas que, no processo, se tornariam anjos. Basta ler algumas páginas do “Morte em Veneza” para perceber, na análise de Mann, o quanto isso é furado: há um momento em que o clássico, reverenciado, erudito e contido Von Aschenbach pensa lá consigo mesmo que é excelente que os leitores não saibam de onde pode provir uma belíssima reflexão sobre a Beleza e a sua relação com os assuntos humanos: no seu caso, estava vindo a partir do tesão controlado, penoso e desesperado que lhe vinha sendo causado por Tadzio, o garoto que persegue pelas vielas da cidade.

O mesmo com Highsmith. Quem quer que a admire e passou por todos aqueles livros não poderia esperar que sua vida pessoal fosse impecável, de uma boa mulher americana só um pouquinho “doentia” na hora de sentar-se à máquina de escrever e criar Ripleys e outros monstros manipuladores cheios de charme literário. O livro de Schenkar é um esforço admirável no sentido de capturar todos os detalhes de sua vida conturbada.

A grande verdade é que a arte sempre será melhor ou maior que o artista. E nós podemos até, a uma certa altura, permanecer deliberadamente ignorantes do que foram os artistas cujos trabalhos admiramos, por ter amadurecido humanamente o bastante para saber que primores, belezas e fulgurações podem brotar de solos nada luminosos, de pântanos e dejetos. O sombrio é apenas um ingrediente humano inevitável, que a indústria cultural hipocritamente joga para escanteio ou explora mais tarde, em caráter póstumo ou não, para sua conveniência. O melhor mesmo é desconfiar dela, e de seus livros caça-níqueis e inescrupulosos a partir da vida das celebridades.

Não é isso que essas duas biografias são. Elas nos fazem compreender melhor esses artistas, se as procurarmos ler por um ângulo mais amadurecido. Como não compreender neuróticos descabelados? Afinal, é a humanidade neles que os levou a serem os artistas que foram. E, se nos arvoramos juízes impolutos e indignados do que ficamos sabendo, não seria melhor olharmos para nossos próprios rabos, como no provérbio dos macacos que se põe a julgar outros de sua espécie?